Dynamic Pricing ist längst kein reines Schlagwort mehr, sondern fester Bestandteil moderner Preisstrategien im E-Commerce. Oft wird der Begriff mit Big Data in Verbindung gebracht – und nicht selten rufen Verbraucherschützer dabei Bedenken hervor: Droht hier der „gläserne Kunde“, dessen persönliche Daten genutzt werden, um ihm den höchstmöglichen Preis abzuverlangen? In der öffentlichen Diskussion wird Dynamic Pricing daher schnell mit personalisierten Preisen gleichgesetzt. Doch in der Praxis zeigt sich ein differenzierteres Bild: Die meisten Anwendungen passen Preise auf Basis marktbezogener Faktoren wie Nachfrage, Wettbewerb oder Tageszeit an – nicht auf Grundlage individueller Kundendaten.

Was genau ist Dynamic Pricing überhaupt?

Dynamische Preissteuerung (engl. Dynamic Pricing) hat ihre Wurzeln in den 1970er-Jahren, als die Deregulierung des amerikanischen Luftverkehrs einsetzte. Mit dem Aufkommen von Low-Cost-Carriern standen die etablierten Fluggesellschaften unter massivem Druck – und reagierten mit flexiblen Preismodellen. Dieses Prinzip hat sich bewährt und ist heute in vielen Branchen Standard.

Dynamic Pricing bedeutet, dass sich der Preis eines Produkts oder einer Dienstleistung kontinuierlich an marktabhängige Faktoren anpasst. Dazu zählen unter anderem:

Nachfrage und Angebot

(z. B. Flüge, Hotels, Mietwagen)

Tageszeit und Wochentag (z. B. Ticketpreise, Ride-Sharing-Dienste wie Uber)

Wettbewerbspreise (Preis-Matching und automatische Reaktionen im E-Commerce)

externe Faktoren wie Wetter oder saisonale Ereignisse (z. B. höhere Regenschirmpreise bei Regen)

Bekannte Beispiele sind Flug- und Hotelbuchungsportale, Ride-Sharing-Plattformen oder Onlinehändler wie Amazon, die Preise mehrmals täglich anpassen.

Dynamic Pricing einfach erklärt:

- Hohe Nachfrage = höhere Preise

- geringe Nachfrage = niedrigere Preise

Damit können Unternehmen ihre Auslastung optimieren und gleichzeitig flexibel auf Marktbedingungen reagieren.

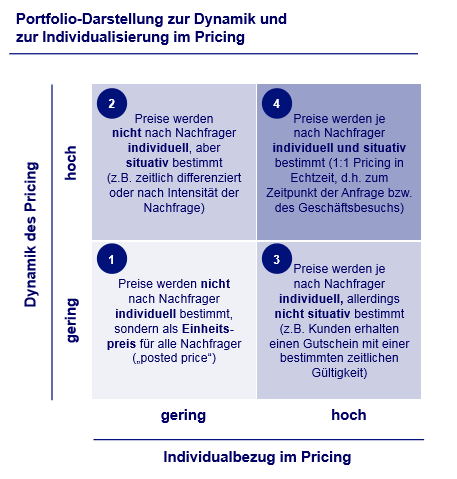

Aus ökonomischer Sicht wird Dynamic Pricing der Preisdifferenzierung 3. Grades zugeordnet: Verschiedene Kundengruppen zahlen unterschiedliche Preise für dasselbe Gut, basierend auf situativen Kriterien wie Zeitpunkt oder Marktumfeld. Wichtig dabei: Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist für den/die Verbraucher*in nicht beliebig veränderbar (z. B. Frühbucher vs. Spontankäufer, Geschäftsreisen vs. Freizeitreisen).

Abgrenzung: Dynamic Pricing vs. Personal Pricing

Wenn heute von Dynamic Pricing die Rede ist, wird häufig auch Personal Pricing (personalisierte Preise) miterwähnt – obwohl es sich dabei streng genommen um zwei unterschiedliche Strategien handelt.

- Dynamic Pricing passt Preise auf Basis externer Faktoren wie Nachfrage, Uhrzeit, Wettbewerb oder Wetter an.

- Personal Pricing geht einen Schritt weiter: Hier soll jedem einzelnen Kunden ein individuell berechneter Preis angezeigt werden. Dafür werden möglichst viele Informationen genutzt, etwa Cookies, Standortdaten, demografische Merkmale oder das bisherige Kaufverhalten. Ziel ist es, die maximale Zahlungsbereitschaft einer Person auszuschöpfen.

Aus ökonomischer Sicht zählt Personal Pricing zur Preisdifferenzierung 1. Grades, während Dynamic Pricing eher der 3. Grades zugeordnet wird. In der Praxis sind die Grenzen jedoch fließend: Für Verbraucher*innen ist kaum nachvollziehbar, ob sie einen marktbedingten oder einen personalisierten Preis angezeigt bekommen. Zudem können beide Ansätze kombiniert werden – im Extremfall entsteht so ein hybrides Modell, das situative Marktdaten und individuelle Kundendaten gleichzeitig berücksichtigt.

Die Angst vor personalisierten Preisen ist (noch) übertrieben

Auch wenn Schlagzeilen regelmäßig das Bild vom „gläsernen Kunden“ zeichnen, sind personalisierte Preise in der Praxis bislang weitaus weniger verbreitet, als es die öffentliche Debatte vermuten lässt. Während klassische Dynamic-Pricing-Modelle – etwa in der Reisebranche, im Onlinehandel oder bei Plattformen wie Amazon und Uber – längst etabliert sind, gibt es für echtes Personal Pricing bislang nur wenige nachweisbare Fälle.

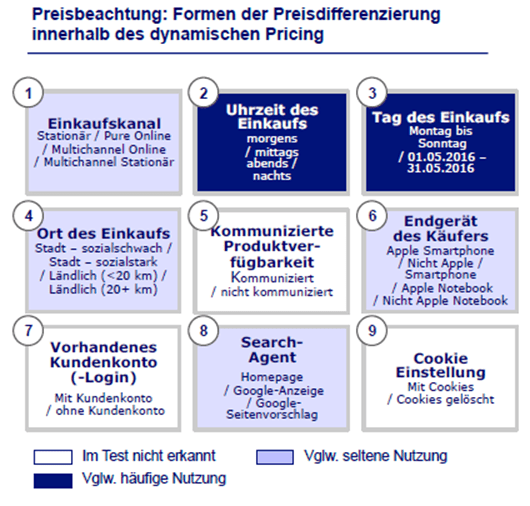

Neuere Studien (u. a. EU-Analysen von 2022/2023) bestätigen, dass personalisierte Preise in Europa selten systematisch eingesetzt werden. Stattdessen beruhen die meisten Preisänderungen auf allgemeinen Marktfaktoren wie Nachfrage, Tageszeit oder Konkurrenzpreisen.

Bereits ältere Untersuchungen zeigten, dass nur ein kleiner Teil der Produkte im Onlinehandel tatsächlich Preisschwankungen aufweist. Neuere Analysen aus Europa (z. B. eine Studie des Europäischen Parlaments 2022) bestätigen dieses Bild:

Bei der Mehrzahl der Produkte bleiben die Preise über Wochen hinweg stabil.

Dynamische Preisänderungen treten vor allem bei relevanten Konsumgütern mit hoher Nachfrage und Wettbewerbsdruck auf – etwa Elektronik, Mode oder Haushaltswaren.

Auffällig sind Preisänderungen häufig in Abhängigkeit von Tageszeit, Wochentag oder saisonalen Peaks (z. B. Black Friday, Weihnachtsgeschäft).

Für individualisierte Preise auf Basis von Kundenkonten, Cookies oder demografischen Daten gibt es bislang keine belastbaren Belege im breiten Einsatz.

Die Tendenz geht also klar dahin: Dynamic Pricing ja, echtes Personal Pricing nein – zumindest bislang.

Die Gratwanderung des Dynamic Pricing

Händler bewegen sich mit Dynamic Pricing nach wie vor auf einer Gratwanderung: Auf der einen Seite stehen Umsatzpotenziale, effizientere Lagersteuerung und Wettbewerbsvorteile. Auf der anderen Seite kann eine wahrgenommene Intransparenz schnell das Vertrauen der Kund*innen gefährden.

Besonders im Zusammenspiel mit KI-basierten Algorithmen wächst die Verantwortung: Preise lassen sich heute in Sekundenbruchteilen anpassen – doch wenn Verbraucher*innen Preisstrategien als unfair empfinden, drohen Imageschäden und regulatorische Eingriffe. In der EU wird bereits über Kennzeichnungspflichten und mehr Transparenz bei personalisierten Preisen diskutiert.

Die Praxis zeigt: Dynamic Pricing ist ein wirksames Instrument, von dem Händler wie Kund*innen profitieren können – etwa durch günstigere Preise bei schwacher Nachfrage oder Last-Minute-Angebote. Entscheidend ist jedoch, dass Unternehmen die Balance zwischen Gewinnmaximierung und Fairness wahren und klar kommunizieren, wie ihre Preisgestaltung funktioniert.

5 Tipps für Händler - Was können sie tun?

Wenn Sie eine Dynamic-Pricing-Strategie für Ihren Onlineshop in Betracht ziehen, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Wirtschaftlichkeit prüfen

Systemintegration sicherstellen

Datenqualität gewährleisten

Transparenz & Fairness wahren

Kundenkommunikation aktiv gestalten

Fazit Dynamic Pricing – das Wichtigste auf einen Blick

- Chancen: Umsatzsteigerung, bessere Auslastung, flexible Reaktion auf Marktveränderungen

- Risiken: Vertrauensverlust, Vorwürfe der Intransparenz, mögliche Regulierung durch die EU

- Erfolgsfaktoren für Händler:

- Wirtschaftlichkeit prüfen – lohnt sich Dynamic Pricing in Ihrem Shop?

- Saubere Integration in Systeme & Prozesse sicherstellen

- Datenqualität statt Datenmenge: nur aktuelle und relevante Daten nutzen

- Transparenz und Fairness gegenüber Kund*innen wahren (DSGVO beachten)

- Preisänderungen offen kommunizieren, um Vertrauen aufzubauen

Universal Analytics vs. Google Analytics 4

Erfahren Sie, was bei der Weiterentwicklung von Universal Analytics zu Google Analytics 4 zu beachten ist!

4 Gründe, weshalb Social Media auch für B2B Unternehmen relevant ist

So profitieren B2B Unternehmen von Social Media: Reichweite, Social Proof, Netzwerke und Expertenstatus durch gezieltes Content Marketing.

Smarte SEA Kampagnen vs. andere Ads-Kampagnentypen

Würden Sie eine smarte Google Ads Anzeige von einer “normalen” unterscheiden können? Wie sich die smarten SEA Kampagnen von anderen Ads-Kampagnentypen unterscheiden und welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringen, erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.